日本の歴史には、多くの貨幣がありますが、中でも「大判」と「小判」は人気が高く、特別な存在です。これらの貨幣は、時代や背景によってさまざまな種類があり、中には非常に高い価値を持つものがあります。

本記事では、大判・小判の価値や種類、そして偽物の見分け方について詳しく解説していきます。

金の価値は年々高騰しています。古い大判・小判をお持ちの方は思わぬ価値があるかもしれません!まずは、下記ページから金や貴金属の現在の価値を確認してみてはいかがでしょうか。シミュレーションツールからお持ちの金の買取相場を簡単にチェックすることができますので、ぜひこちらの記事と併せてご覧くださいませ。

目次

1 大判・小判の価値とは

大判や小判は、安土桃山時代から江戸時代を通じて流通した金貨の一種です。ここでは、大判と小判の違いや価値について解説します。

1-1 大判・小判の違い

大判と小判は、日本の歴史的な貨幣の中でも特に知名度が高く、多くの人々に親しまれています。大判と小判は、材質や形状、価値が異なり、それぞれの時代や背景に応じて使用されてきました。

大判と小判の違いは以下のとおりです。

大判とは

- 純度の高い金を引き伸ばした大型の金貨

- 主に贈答用や儀礼用として作られた

- 品質を保証する墨書きがある

小判とは

- 金と銀の合金で作られた小型の貨幣

- 主に通貨としての流通用として作られた

- 墨書の代わりに刻印(花押印・極印・験極印など)がある

1-2 大判・小判の貴金属としての価値

大判と小判は、主に金を材料としていますが、種類によって純度や大きさ、重さが異なります。基本的に、大判の方が金の純度が高くサイズも大きいため、貴金属としての価値は高いです。

小判は金貨の一種とされていますが、実際は金と銀の合金です。見た目が金色に見えるのは「色揚げ」という処理を施して表面の銀を取り去って金色を鮮やかにしているためです。

また、金は資源に限りがあるため、古い大判や小判を回収して新しいものに鋳造し直す「改鋳」(かいちゅう)が何度も行われました。特に江戸時代の小判は初期から末期に至るまでたびたび改鋳され、その時代の経済状況に合わせて純度が変わっています。

例えば、江戸時代初期に作られた慶長小判の金品位(純度)は85%程度ですが、江戸幕府が最後に発行した万延小判の金品位は60%程度です。

そのため、小判の貴金属としての価値はその種類によって大きく異なります。

1-3 大判・小判の歴史的価値

大判や小判の価値は、貴金属としての価値だけでなく、歴史的価値も重要なポイントです。流通数が多く、入手しやすい小判は数万円程度で取引されていますが、現存する枚数が極めて少なく、数千万円以上の価値がある大判もあります。

基本的に、小判は通貨としての流通用で枚数が多く、大判は献上用や贈答用で枚数が少ないため、大判のほうが歴史的価値は高いです。

2 大判の価値と種類

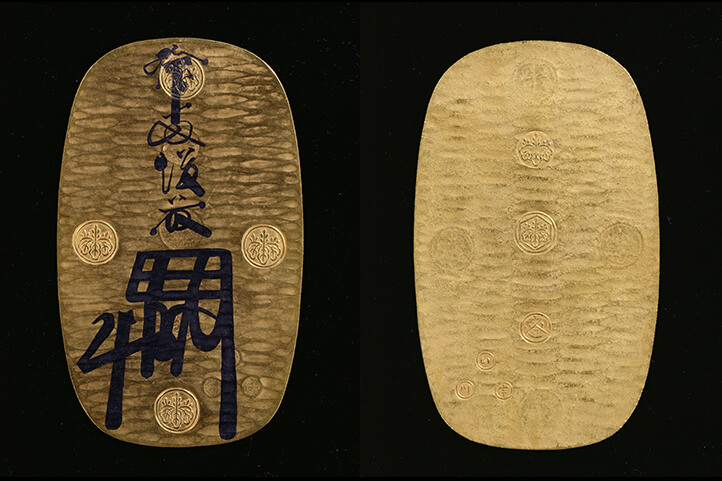

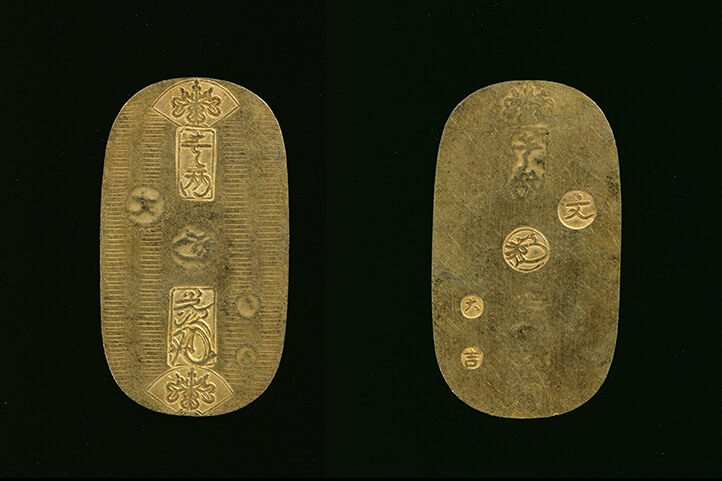

大判は、安土桃山時代から江戸時代にかけて作られた、楕円形で大型の金貨です。別名「大判金」とも呼ばれ、品位や量目を保証する墨書と極印が入っているのが特徴です。

墨書は大判の製造を請け負っていた後藤家の歴代当主による手書きのもので、墨に漆などを混ぜて書かれています。墨書がそのまま残っているものを「元書」といい、もっとも価値が高いです。墨書が薄くなったり消えた場合は後藤家に手数料を支払って書き直してもらいますが、これは「直し書」と呼ばれ若干価値が下がります。

後藤家以外の者が上からなぞって書いたりしたものは「後書」「加筆」などと呼ばれ、さらに価値が下がります。このように、大判の価値は種類だけでなく、墨書の状態や真贋も大きく影響してきます。

2-1 天正菱大判

天正菱大判は、天正年間に発行された天正大判の一種で、大判小判の中ではもっとも価値が高いものです。豊臣秀吉が贈答用に作らせた大判とされており、上下に刻印された菱形のデザインが特徴です。非常に貴重なもので、現存している天正菱大判は現在までに6枚しか発見されていません。

現存する天正菱大判のうち5枚は博物館に収蔵されていますが、2015年に6枚目の天正菱大判がスイスのオークションで110万スイスフラン(当時のレートで約1億4300万円)で落札されました。

もし7枚目の天正菱大判が発見されれば、数千万円から1億円を超える金額となることは間違いないでしょう。

2-2 天正長大判

天正長大判は天正大判の一種で、長さ約17cm、幅約11cmの世界最大級の金貨です。天正菱大判には及びませんが、こちらも希少価値が非常に高く、本物なら状態が悪くても1,000万円を超える価値が期待できます。

墨書など状態が良ければ2,000万円から3,000万円あたりで取引されることもあります。

2-3 大仏大判

出典:Wikipedia

大仏大判は京都の方広寺大仏殿の再建費用に当てるために作られたもので、3種類ある天正大判の中ではもっとも鋳造枚数が少ない大判です。しかし、現存する枚数がほかの2種類に比べて多いため、買取価格は500万円から1,500万円程度が目安です。

2-4 慶長大判

慶長大判は、江戸時代の初期に鋳造された大判で、徳川家康によってつくられたものです。慶長大判の中でも初期に鋳造されたものは墨書の書体が笹の葉のように美しく見えるため、慶長笹書大判金と呼ばれて特に高く取引されています。

一般的な慶長大判であれば400万円から1,000万円程度、慶長笹書大判金なら800万円から2500万円程度の買取価格が期待できます。

また、明暦3年に起きた明暦の大火によって溶けた金銀を鋳造し直して作った明暦大判金も慶長大判の一種とされています。こちらも状態によっては1,000万円前後で買取される貴重なものです。

2-5 元禄大判

元禄大判は元禄8年から発行された大判で鋳造枚数が約3万枚と少なく、現存している数も非常に少ないとされています。

そのため希少価値も高く、金の含有量は慶長大判より低いですが、買取価格は1,000万円から3,000万円程度が期待できます。

2-6 享保大判

享保大判は享保11年から発行された大判です。134年もの流通期間がありますが、鋳造枚数はわずか8515枚(うち15枚は試作品)と、希少価値が高い大判です。

流通期間が長かったため、墨書が何度も書き改められたものが多く、墨書を担当した後藤家の12代寿乗から17代典乗までのものがあります。12代寿乗が手掛けた初期の墨書がきれいに残っているなど、状態がよければ350万円以上の買取価格が期待できます。

2-7 天保大判

天保大判は天保9年から発行された大判で、鋳造枚数が1887枚と少ない貴重な大判です。そのため買取価格も高く、100万円から500万円程度で取引されていますが、墨書の状態などにより買取価格は大きく変わります。

また、天保大判は鋳造枚数が少ないにも関わらず、偽物の数が非常に多い貨幣です。買取の際は墨書の状態や金の含有量、重量などを見極めた上で真贋を判断します。

2-8 万延大判

万延大判は万延元年から発行された大判で、日本最後の大判です。鋳造数は約17,000枚ですが、表面に横線の模様がある鏨目(たがねめ)のものと、網目模様のような熨斗目(のしめ)のものが存在し、鏨目の方が現存数は少ないです。

金の含有量が36.35%と他の大判に比べてかなり低いため、大判の中では価値がもっとも低いです。買取価格は数十万円から100万円程度が一般的ですが、献上大判とも呼ばれる鏨目のものなら、買取価格は高くなります。

3 江戸時代以前の小判の価値と種類

江戸時代以前の小判は、現存数の少なさや歴史的な意義から、収集家や研究者の間で非常に高い価値が認められています。

この章では、江戸時代以前に存在した2種類の小判について解説します。

3-1 駿河墨書小判

駿河墨書小判は、日本で発行された小判でもっとも古いもののひとつとされ、「京目壱両 駿河」と書かれた墨書が特徴です。この小判の成り立ちは諸説あり、徳川家康が自分の領地である駿河に移ってから鋳造させたものという説や、豊臣秀吉の家臣だった中村一氏が鋳造させたという説があります。

現存する駿河墨書小判は数枚とされ、希少価値が非常に高い小判です。美品の本物であれば、1,000万円を超える買取価格が期待できるでしょう。しかし、現物も資料も少ないため偽物も多く、注意が必要です。

3-2 武蔵墨書小判

武蔵墨書小判は、文禄4年から発行され、武蔵国で流通していた小判です。駿河墨書小判とは墨書のデザインが異なり、表面右側に「武蔵」の文字が墨書されているのが特徴です。

こちらも日本でもっとも古い小判のひとつで、その後、江戸時代から本格的に流通していく小判の原型とされています。もともと発行枚数が少ないうえ、後に武蔵墨書小判を改鋳して慶長古鋳小判が作られたため、現存数は極めて少ないです。買取価格も状態によって数百万円から1,000万円以上で取引されています。

4 江戸時代以降の小判の種類と価値

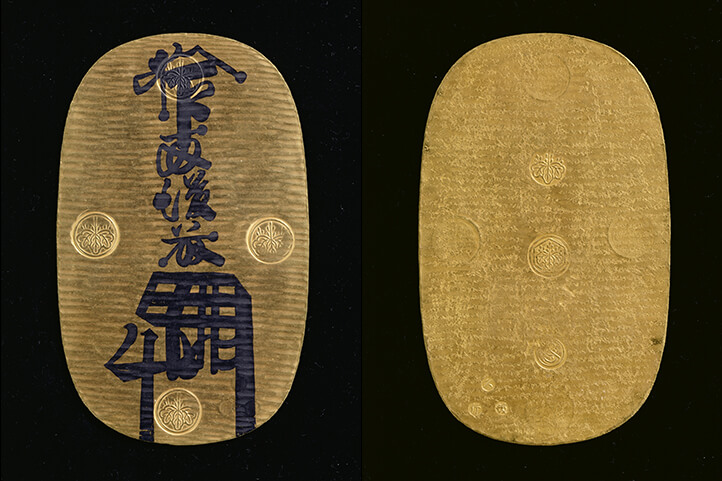

小判は江戸時代から一般的な貨幣として流通するようになりました。大判や江戸時代以前の小判は用途や地域が限定されていたため墨書がされていましたが、江戸時代の小判は大量生産のため墨書がなくなり、さまざまな刻印が押されるようになりました。

この章では、江戸時代以降に流通した小判の種類とそれぞれの価値について詳しく見ていきます。

4-1 慶長小判

慶長小判は慶長6年に発行された小判で、徳川家康による天下統一を象徴する重要な歴史的価値を持つ貨幣です。

鋳造地によって「江戸座」「京座」「駿河座」などの極印の違いがありますが、場所による価値の違いはそれほどありません。買取価格は状態によって10万円から200万円程度が一般的です。

ただし、初期の慶長小判とされている慶長古鋳小判は、槌目が不規則で細かいU字型断面が特徴で、希少価値も高いです。状態によっては100万円から500万円程度で取引されます。

4-2 元禄小判

元禄小判は、元禄8年から発行された小判です。江戸幕府の財政難や金の採掘量の減少によって金の調達が困難になったため、慶長小判より3割ほど金品位を下げています。

元禄小判は裏面に特徴があり、裏面にある極印の「元」の字の跳ねが長いものが「長元」、短いものが「短元」と呼ばれます。長元の買取価格は30万円から200万円程度ですが、短元の方が価値が高く、50万円から250万円程度で取引されています。

4-3 宝永小判

宝永小判は宝永7年から発行された小判で、裏面に「乾」の極印があることから乾字小判とも呼ばれます。元禄小判の品位が低く、耐久性に難があったため宝永小判は金品位を慶長小判に近い83.40%まで高めています。その分、大きさが慶長小判の約半分なのが特徴です。

買取価格は状態や極印の種類によって10万円から300万円程度です。小ぶりな小判ではありますが、金品位の高さから比較的高く取引されています。

4-4 正徳小判

正徳小判は正徳4年から発行されたもので、金品位が武蔵墨書小判に近いことから「武蔵判」とも呼ばれます。金品位を高めるための改鋳によってできた小判ですが、目標であった慶長小判に対して金品位が不足しており、わずか4ヶ月足らずしか生産されなかった小判です。

発行枚数が少なく金品位も比較的高いため、江戸時代の小判の中では価値が高く、50万円から200万円程度で取引されています。

4-5 享保小判

享保小判は正徳4年から発行された小判です。金品位を高める目的で作られたものの、日本の金の産出量が低下していたため、元禄小判や宝永小判の改鋳によって主に作られました。しかし、改鋳で市場全体の通貨量が減って不況となり、約20年ほどで次の元文小判へと切り替わりました。

亨保小判は金品位は高いですが、流通量は比較的多く、状態がよいもので60万円程度の買取価格で取引されています。

4-6 元文小判

元文小判は元文元年から発行された小判です。市場の通貨量を増やすために金品位を下げて作られ、80年以上の長期に渡って流通しました。そのため現存する枚数も多く、状態のよいもので30万円程度の買取価格が一般的です。

4-7 文政小判

文政小判は文政2年から発行された小判で、裏面に草書体で「文」の字が入っているため草文金とも呼ばれます。江戸時代に発行された小判の中ではもっとも金の含有率が低く、通常の文政小判の価値は10万円から30万円程度です。

ただし、裏面の刻印の組み合わせが縁起のいいものや、献上用として特別に鋳造されたものは価値が高く、状態によっては100万円を超える買取価格が期待できます。

4-8 天保小判

天保小判は天保8年から発行された小判で、日本で初めてローラーによる延金によって作られた小判です。それまでは手作業によって延金されていましたが、天保小判以降は格段に平面性や均一性が向上しました。

天保小判の金の含有量は56.8%と低く、累計発行枚数も800万枚以上と非常に多いため価値は低いです。10万円程度で取引されており、見た目がよく、気軽に手に入る小判として人気があります。ただし、「大吉」の刻印がある天保小判の献上判は価値が高く、100万円前後の買取価格が付くでしょう。

4-9 安政小判

安政小判は安政6年から発行された小判です。開国による小判の海外流出を少しでも食い止めるために金の品位を低くし、サイズも小さくした小判ですが、アメリカ側の抗議によってわずか3ヶ月で廃止、回収されました。そのため発行総数も流通量も少なく、日本に現存する枚数は少ないとされています。

こうした希少価値の高さから、金品位は56.8%と低いものの、買取価格は20万円から100万円程度で取引されています。

4-10 万延小判

万延小判は万延元年に発行された小判で、日本最後の小判でもあります。もっとも新しい小判という意味で「新小判」と呼ばれたり、サイズの小ささから「雛小判」とも呼ばれます。金の含有量も低く、サイズも小判の中ではもっとも小さいため買取価格は美品でも数万円程度です。

ただし、「大吉」の刻印がある献上判は希少価値が高く、状態が良ければ10万円から50万円程度で取引されます。

5 価値の高い大判・小判の特徴

価値の高い大判と小判は、それぞれ共通する特徴があります。この章では、大判と小判の価値を決める特徴を紹介します。

5-1 時代の古いもの

時代が古い大判や小判は、その歴史的背景や文化的な意義から、収集家や研究者の間で非常に高い価値が認められています。また、古い大判や小判は枚数も少なく、金の含有量も多い傾向があるため、総合的に見ても価値が高いです。

5-2 数が少ないもの

年代が古い、発行総数が少ない、改鋳されたなどの理由により、現存する枚数が少ない大判や小判は価値が高いです。

例えば、現存する枚数が6枚しかない天正菱大判金は数千万円から一億円を超える価値があります。また、こちらも数枚しか現存が確認されていない駿河墨書小判も数千万円以上の価値があります。

5-3 特別仕様のもの

小判の中には、通常と異なる特別仕様のものがいくつか存在します。中でも有名なのが、小判の裏面にある金座人と吹屋棟梁による2種の刻印(験極印)がたまたま「大」と「吉」になっているものです。これは「偶然大吉」と呼ばれ、通常の仕様より価値が上がります。

そのほか、「小吉」「馬神」など縁起のいい組み合わせの験極印は「七福」と呼ばれ、こちらも人気です。また、献上用に特別に大吉の刻印が押された「献上判」は縁起のよさに加え希少価値も高く、価値のある仕様のひとつです。

特別仕様の小判の中でもっとも価値が高いのは「佐渡小判」と呼ばれるものです。これは金の産出地であり、小判を作る金座の支局が置かれていた佐渡で鋳造されていた一部の小判を指すもので、亨保小判や宝永小判、元文小判などに佐渡小判が存在します。

通常の亨保小判の価値は60万円程度ですが、亨保佐渡小判の価値は200万円から500万円を超える買取価格で取引されています。

この他に、本来存在するはずの刻印がなかったり、「逆打ち」と呼ばれる表と裏が逆さまに刻印されているものなど、エラー品の小判も価値が高いです。しかし、これは偽物と見分けるのが非常に難しいため注意が必要です。

6 大判・小判の偽物の見分け方

大判や小判のような貴重な貨幣は、その価値から偽物が作られることがあります。本物と偽物を見分けるための見分け方を知っておくことは、大判小判の収集に欠かせません。

この章では、大判・小判の偽物の見分け方を解説します。

6-1 墨書・刻印・槌目の違い

大判と江戸時代以前の小判には墨書、江戸時代以降の小判にはさまざまな刻印が施されています。また、大判や小判には槌目と呼ばれる模様が入っており、墨書・刻印・槌目は真贋を見分ける重要なポイントです。

とくにに多いのが、小判の極印や験極印の組み合わせが本来存在しないはずのものになっているという偽物です。こうした違いは、専門知識がないと見分けるのが非常に難しいでしょう。

そのほかにも、刻印の数の違いや墨書の書体の違いなど、本物の仕様をよく知っていないと騙されてしまうような偽物が数多くあります。大判や小判を手に入れたら、まずは本物の仕様についてしっかり調べましょう。

6-2 磁石にくっつくかどうか

本物の大判や小判は、純金や純銀を主成分としているため、磁石にはくっつきません。偽物の中には鉄を含むものがあり、磁石に反応することがあります。もし磁石に反応したら、残念ながらその大判や小判は粗悪な偽物の可能性が高いでしょう。

6-3 色味や表面の質感

大判や小判は、金の含有量や経年劣化などでそれぞれ色味や表面の質感が変わります。しかし、不自然に金の色が鮮やかなものや、表面に傷がなくきれいなものなど、状態がよすぎるものには注意が必要です。

6-4 重さや大きさの違い

本物の大判や小判には、定められた重さや大きさがあります。機械で作っているわけではないため正確ではありませんが、基準となる重さや大きさを知っておくことで偽物を見分ける判断材料になります。

7 大判・小判を高く売るならブラリバ

大判や小判のような貴重な貨幣を売却する際、もっとも重要なのは専門知識です。ブラリバは、大判・小判の知識豊富な査定士が、お客様の大切な大判や小判の価値を正しく評価致します。

大判や小判の中には、本物なら数千万円の価値のものもあります。ご自宅に眠っている大判や小判があれば、まずはブラリバにご相談ください!

スマホから簡単に査定できるLINE査定などもありますので、お気軽にお問い合わせください。

出典:

出典: